专家解读《条例》

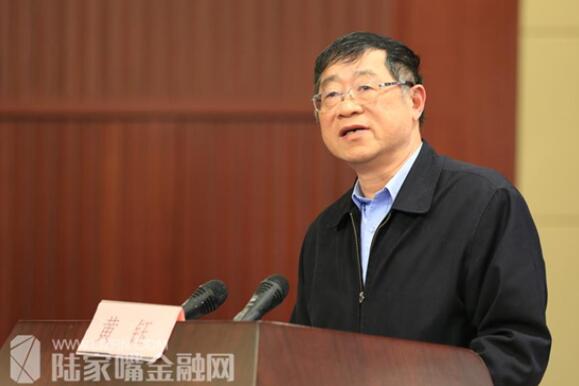

上海市立法研究所高级顾问、《上海市社会信用条例》课题组顾问、原市人大法工委副主任黄钰应邀在2017年10月23日举办的“贯彻信用条例,推进诚信建设”高峰论坛上就《上海市社会信用条例》的起草过程和重点内容作了解读

黄钰介绍:《上海市社会信用条例》起草工作自2016年2月份正式启动以来,在信用立法领导小组的统一部署下,经过三个月完成了政府版和专家版立法大纲,6月完成了政府版和专家版条文建议稿,7月形成二合一草案,8月至9月进行两轮意见征求、座谈调研,10月11日转为市人大年度立法项目等五个重要阶段。2016年12月提交市人大常委会审议,2017年6月23日通过市人大常委会审议,于10月1日正式施行。

黄钰进一步介绍,该《条例》是全国是首创,在内容上有很多亮点。

第一,首次明晰了“社会信用”的概念。认为社会信用兼具市场经济和社会管理两种属性,指“具有完全行为能力的自然人、法人和其他组织,在社会活动中履行法定义务或者约定义务的状态”。

第二,规范了信用信息的采集、归集等。将信用信息分为公共信用信息和市场信用信息两类;合理确定公共信用信息归集的范围,实施目录管理,对减损信息主体权利或者增加义务、社会影响较大的信息事项,增加了公开意见征求和联席会议审核程序,防止“当归不归”和“无序乱归”。

第三,强化信用联动奖惩。注意引导、发挥市场激励和约束作用,以行政应用带动市场应用,发挥守信激励的正向引导作用,建立国家机关和市场主体共同参与的联合奖惩机制;规范严重失信名单的纳入程序和条件,完善名单救济和退出机制;除一般惩戒外还对具有严重损害公共安全、人民群众身体健康和生命安全等行为的信息主体明确了可以依法采取特别惩戒措施;明确将法人的严重失信信息同主要负责人的个人信息相关联。

第四,加强信息主体权益保护。确定了四项权益,赋予了信息主体知情权,信息主体有权查阅掌握自己的信用状况和记录;异议权,对可能发生的信用信息记录错误给予救济渠道;记录消除权,设定失信信息查询期限为五年;主动修复权,和消除权一样,都是鼓励信息主体积极向善,引导其改过自新。

第五,规范和促进行业发展。条例力图通过一系列政策效应叠加,如鼓励信用产品创新、引入信用服务机构参与重点行业管理等,提升信用服务机构供给侧能力。